过去两年,AI手机发布会并不缺乏亮眼的时刻,比如秒生成插画、一键剪大片、实时同声传译的展示。但离开展厅,它们往往成了手机里的“冷门”工具。加载慢,效果打折扣,更让人纠结的是,用的时候人总在想 “我的数据传去云端会不会出问题”。

IDC预测,2025年中国AI手机出货量将接近1.2亿台,同比增长近60%。Canalys最新报告则显示,2025年全球AI手机渗透率预计将达到34%,端侧模型的轻量化和芯片算力的提升,也将推动AI功能加速向中端价位段下沉。

可另一边,用户还是没有AI功能如影随形的感觉。如果技术无法真正兑现为日常体验,再亮眼的增长数据也可能暗藏隐忧。

行业分歧也由此加剧。一条路径是延续“云端优先”的传统思路,另一条路径则是把AI直接嵌入端侧设备,在用户最常触发的场景中提供智能体化体验。

9月22日,联发科技在深圳发布的旗舰5G智能体AI芯片——天玑9500,正是后一条路径的最新实践。它的设计目标已不再是单纯的跑分竞赛,而是围绕录音转写、影像生成、重载游戏等高频需求,重构AI架构,并与终端厂商深度协同,把技术优势转化为用户可感知的体验优化。

“AI正以更快的速度进入日常生活,天玑9500就是我们为这一时代准备的集大成之作。”联发科技董事、总经理暨营运长陈冠州说。

在天玑9500的产品逻辑中,未来无需等待。

1.不显眼的智能,或许更可靠

据「甲子光年」观察,部分炫目的AI功能和日常使用之间,始终隔着一道无形的墙。问题并非技术不够强,而是方向没有找准。

天玑9500的出现提醒了行业:与其不断叠加新功能,不如把AI放进用户最熟悉、最常用的场景,比如文字处理、影像拍摄、游戏体验以及系统操作。

以文字处理为例。职场人几乎都有过类似经历:一场三小时的会议,录音文件动辄上百兆,最后整理成文档的不到两三成。传去云端要耗流量,还得排队等处理,有时候等半小时结果还没出来;更何况,录音里可能有客户的保密需求、团队内部讨论,传出去总怕泄露。时间久了,这些录音就成了“电子垃圾”,存着占地方,删了又可惜。

天玑9500做了件以前没做到的事:在端侧一次性处理128k字符的内容量,相当于10小时的录音。转写、翻译、做摘要,自动智能命名,都能由手机主动在本地完成。不用等云端,也不用担心里程碑信息外流。这种即时性和安全感,是让用户愿意把AI真正用起来的关键。

影像体验的变化更直观。如今用户买手机,很少再纠结像素,而是担心错过生活中转瞬即逝的精彩瞬间,这也是运动相机和拇指相机近年热销的原因。

孩子学会骑车的刹那、宠物突然扑过来的瞬间、演唱会舞台上的互动,如果没拍清楚,就成了永远的遗憾。很多人拍运动场景时会连续按几十张,但最终能用的却寥寥无几,往往是对焦慢了半拍。

天玑9500的超能效NPU 可支持专业微单级追焦技术,为追焦拍摄提供稳定算力,如同为手机装上了“AI智慧眼”,带来高达30FPS的追焦帧率,让运动场景下的每次抓拍都焦点清晰,完美锁定每一刻。

同时,RAW域处理引擎结合强劲的NPU性能加速算法处理,可实现 2 亿像素高画质直出的专业效果,比普通的 2 亿像素弱算法,在天玑 9500上 手机厂商可以叠加更强的影像算法,捕捉到更极致清晰的画面细节。

生成式AI方面,过去想做一张朋友圈配图或视频封面,往往要传到云端,不仅等待时间长,还有限制条件,甚至在无网络环境下完全无法使用。

天玑9500的全新生成式AI引擎2.0,第一次把4K级别的文生图功能都放进手机本地。尤其是业界首发4K超高画质文生图端侧10秒内直出,DiT性能翻倍提升。对普通用户来说,点击功能就能出图,不用等、不限次,没网也能用。即使在万米高空也能随时创作,让AI真正成为随时可用的日常工具。

以下为天玑9500端侧AI的4K文生高清图的演示:

个性化体验也迈出了关键一步。行业内一直有个隐性共识:用户对美颜的需求,除了好看,还要安全。上传云端修图,始终让人担心隐私。

10月13日即将发售的vivo X300系列,基于天玑9500实现了业界首个量产个性化美颜功能。「甲子光年」在发布会现场观察发现,天玑9500 的端侧风格滤镜几秒就能生成3张,而云端处理还在加载。既“像自己”,又安全快速,这才是真正的刚需。

在用户看不见的底层,体验同样得到了优化。第二代调度引擎能提前预判动画节奏,应用切换更连贯,卡顿感大幅减少;刷信息流到看视频,整个过程像水流般顺畅。

通信方面,天玑AI通信节能技术会根据不同App的流量需求预判并动态分配算力:刷短视频时提前准备,听音乐时则收窄功耗,5G和WiFi场景可分别节能10%和20%。同时,AI选网技术能自动锁定附近信号最佳的基站,降低游戏和直播延迟;AI定位通过加速搜星,使城市高楼间的定位精度提升约20%,打车和导航的体验更友好。。

在几乎人人每日屏幕时间都长达数小时的当下,没什么存在感的升级,反而最影响长期感受。用得顺不顺、稳不稳,细节慢慢攒起来,就成了对一部手机的口碑。

把这些体验放回行业里看:苹果坚持把AIGC和复杂推理放在云端,理由很直接:云端算力几乎没有物理上限,能够支撑超大模型的运行。但随之而来的问题同样突出——高昂的能耗成本、不可避免的延迟,以及数据在传输过程中带来的隐私风险。

相比之下,联发科顺应端云结合的趋势,同时选择填补端侧AI智能体化体验的空缺,赋予了天玑9500强大的端侧AI能力:第一,把算力分布贴近用户,才能保证真正的实时响应;第二,在有限空间和电池容量下,能效优化必须优先,否则性能再强也难以持续;第三,数据最好本地完成处理,以最大程度保障隐私安全。

这种布局反映出联发科对用户体验的理解:AI未必要花哨,而是要迅速、可靠并且具备主动式AI的能力。当天玑9500 让相机默认就能实现人物运动帧帧追焦,让录音转写像截图一样简单,让玩游戏开高帧不用忍受发烫时,AI 才算真的从发布会上的展示,从未来的技术秀变成了当前用户触手可及的体验。

2.算得快,也要省得下

端侧AI之所以长期让人觉得鸡肋,并非算法本身不够先进,而是运行过程中存在几道难以跨越的瓶颈:大模型算得快却耗电高,模型体积大却放不下,算得动却加载太慢。

过去两年,整个行业在这些问题上反复拉扯,很多解决方案本质上都是局部权衡,要么牺牲续航换速度,要么限制功能来换稳定。

天玑9500选择了一条更彻底的路线。除了采用业界领先的第三代3纳米制程工艺、超过300亿晶体管,它在芯片设计层面重新拆解了不同任务的特性,并以“超性能+超能效双NPU”的架构来充分发挥NPU的能力。

不同类型的AI任务有不同需求:高负载推理、复杂算子、长文本转写需要极高算力,但调用频率有限;而另一类常驻后台的任务则需要实时感知和随时响应,单次算力要求低,却必须长时间在线。过去依靠同一块NPU兼顾两者,往往导致常驻耗电过高、推理性能受限。

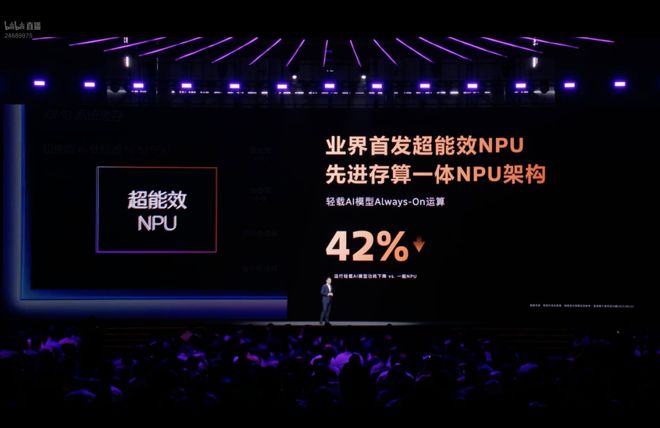

天玑9500的NPU思路是把性能和能效两类看似矛盾的需求彻底分开:超性能NPU专注峰值性能,让大模型高效运行而不受硬件限制;超能效NPU则为常驻场景量身打造,依托存算一体架构实现低功耗、实时响应,支持AI像系统服务一样始终在线。

性能层面,9500的超性能NPU990为端侧AI体验提供了更强支撑,让天玑9500芯片的峰值性能较天玑9400提升111%,ETHZ AI Benchmark跑分达15015分,名列 ETHZ AI Benchmark 性能榜单第一。

能效方面,首先要注意的是,端侧AI耗电很多时候并非来自计算本身,而是数据在芯片中的“往返搬运”。传统NPU通常采用模块化设计,运算单元和缓存单元分离,这会带来额外功耗。

过去的解决方式大多是“拆东墙补西墙”,例如限制功能连续使用时间,或在发热时自动降频,本质上都是牺牲体验换能效。虽然部分芯片后来引入“专用AI加速单元”或“局部存算一体模块”,但依然难以从根本上解决。

天玑9500的做法更彻底:采用业界首发的完整存算一体NPU架构,把运算与存储直接整合在一起,避免数据反复搬运,运行轻载模型时功耗较普通NPU下降可达42%。

“双NPU”的分工能够成立,还依赖三项关键硬件创新:

第一,专用固化加速电路,把Transformer等核心算子直接在硬件层执行,避免通用单元冗余搬运,使AI运算更快、更省电。

第二,模型量化。天玑9500率先将端侧大模型压缩到1.58bit,低于业界前沿的2bit,在几乎不损失精度的前提下大幅降低内存和带宽占用。相比9400的4bit方案,功耗降低33%。

第三,大模型内存压缩技术。通过硬件加速的压缩路径,把数十亿参数的模型稳妥装入手机内存,使大模型和常驻AI可同时运行而不互相挤占资源,显著减少带宽消耗并降低功耗。

从行业视角看,联发科这次的天玑9500提供了一条“端侧就可以”的工程路径:能效靠架构性优化,模型靠系统级量化压缩,速度靠打通链路,个性化靠本地闭环。

据「甲子光年」现场了解,天玑9500的端侧AI并没有试图“替代云端”。超大规模训练、跨设备数据融合依然是云的优势。但它把用户最常用、最在意实时性和隐私的那部分AI功能牢牢留在手机上。对芯片和手机厂商而言,这些功能最容易积累口碑,也最能让用户长期依赖。

更深一层的价值在于,这种架构为生态和工具链奠定了基础。双NPU和硬件创新让厂商与开发者能在本地训练和优化AI应用,而不再完全依赖云算力。这不仅提升了运行效率,也为隐私提供了更稳固的保障。

3.真正的力量,是让伙伴更强

对联发科来说,端侧AI不仅是性能优化,更是生态战略。

云端AI的优势在于集中训练和规模化调用,但这类能力往往被锁在特定平台和云服务之中。端侧AI则不同,它把关键算力直接交到每一台设备上,降低了应用的进入门槛。

vivo X300系列作为首发机型,把端侧个性化训练从实验室概念变成了用户可以直接体验的量产功能。同一时间,OPPO也展示了基于天玑9500的“小布识屏”功能:手机能够读懂屏幕和后台存储的图片和资料等信息,主动提供操作建议。

对vivo和OPPO而言,天玑9500更像一个“开箱即用”的AI平台。开发者不再需要从零开始做底层适配,可以把精力集中在应用和场景设计上。过去可能需要大半年才能落地的AI功能,现在几个月就能完成。降低开发成本的意义,远比单纯的性能提升更具吸引力。

从这个角度看,芯片厂商的实力,不只体现在自身参数,更在于能否带动合作伙伴一同成功推动行业迭代。天玑9500的能力已经让生态伙伴感受到端侧AI的强劲势能,未来整个天玑生态都会因此受益。

这种合作价值,通过联发科的市场规模被进一步放大。Counterpoint数据显示,联发科已连续五年保持全球手机芯片市占率第一,2023年第四季度份额达36%。

联发科披露的另一组数据更直观:过去十年,全球已有超过200亿台设备搭载天玑或联发科芯片,相当于人均至少2.5台。如此庞大的出货量意味着,开发者只要针对天玑平台优化一次,就能迅速覆盖全球用户,形成强大的生态引力。

规模效应的结果,已经反映在开发者的选择中。设计AI应用时,他们首先考虑的就是能触达多少用户。针对天玑平台优化,可以在最短时间覆盖超过三分之一的市场,投入产出比显然更高。久而久之,越来越多的开发者会主动向这一平台靠拢,最终让天玑支持的功能成为行业共识。

但真正能留住用户的,还是体验本身。联发科强调,9500的设计出发点是场景落地,而不是概念展示。无论是端侧4K图像生成、128K长文本处理,还是游戏的 144帧稳定运行与相机运动追焦,背后都是联发科在AI硬件、电路设计、内存压缩和推理算法上的长期积累。

用户体验升级,是联发科一以贯之的AI愿景。从天玑9300引入全大核架构,到9400强化智能体引擎,再到9500的双NPU和生成式AI引擎2.0,每一代的演进都沿着同一条路径深化。

联发科此前在天玑开发者大会2025(MDDC 2025)上提出的智能体化AI用户体验(Agentic AI UX)五大核心特征,也揭示了这条路径的终极方向:让AI实现主动及时、知你懂你、互动协作、学习进化、专属隐私信息守护,最后像5G网络一样,成为用户无需思考的底层能力。

「甲子光年」观察认为,这是一种自下而上的逻辑。用户关心的无非三点:够快、够稳、够安全。技术的价值只有在体验改善时才真正成立。

正如联发科技资深副总经理徐敬全所言,天玑9500不仅是天玑迄今为止最强的旗舰移动芯片,更驱动着AI 的发展和普及。它所释放的能力,正在把AI变为人人可感知的、打动人心的真实体验。