浙江宁波教育系统有坏人:对教育部的规定“不理解、不执行”

教育部等八部门下发的关于“公参民”学校整改政策,在浙江省宁波市竟然推进不下去?!这一现象遭《人民日报》旗下杂志曝光,引发社会关注。

事出反常必有妖。国家政令“落地失效”的背后,是当地主政官员不作为?还是说,宁波市教育系统有坏人,在刻意阻拦国家政策落地?期待浙江省相关部门能用调查结果来回应群众的疑虑和关切!

2025年4月16日,官方媒体号“人民日报平安校园”刊发报道《国家教育整改政策在宁波遇阻,为何落实不了?》。报道提到,在国家出台专项规范文件、要求限期整改后,宁波市两所被纳入整改的学校逾期近两年仍未整改完成。

这里先给大家介绍一下背景政策。“名校”举办或参与举办“民校”,即“名校办民校”的政策始于30多年前。这一办学模式,在一定时期对扩大优质教育资源起到了积极作用。随着政策推行,也诱发了许多矛盾和问题。

2021年5月,修订的《民办教育促进法实施条例》明确规定,地方人民政府不得利用国有企业、公办教育资源举办或者参与举办实施义务教育的民办学校。

也就是说,国家通过修法“喊停”了“公参民”办学模式。

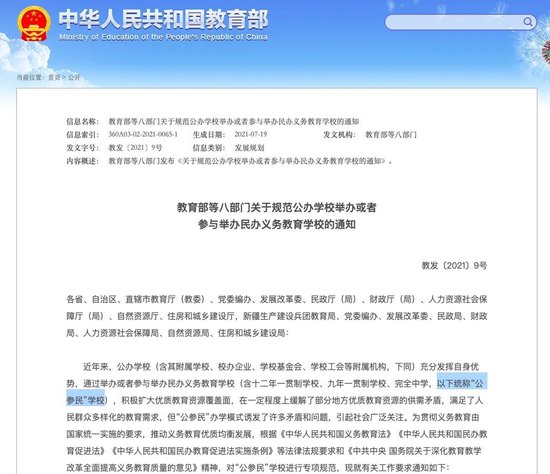

随后,2021年7月,教育部等八部门联合下发《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》(下称《通知》),明确“公参民”学校的三种后续处理路径:转为公办、继续民办或关停办学;并要求用两年左右时间,理顺体制机制,实现平稳过渡。

然而,聚焦浙江省宁波市落实上述法规、政策,效果令人遗憾。据悉,有当地教育系统官员在沟通中竟称,他们不理解、不执行教育部等八部门出台的这项政策。另有主政官员被指幕后操纵整改进程。

为让读者了解事情经过,笔者在此对“人民日报平安校园”刊发的报道作简要梳理。

据报道,上述《通知》出台近4年,宁波市的两所“公参民”学校——宁波市兴宁中学和宁波市镇海蛟川书院,尚未完成整改。

按《通知》规定,符合“六独立”要求(即独立法人资格、校园校舍及设备、专任教师队伍、财会核算、招生、毕业证发放)的“公参民”学校,可继续举办民办学校。继续保留民办的学校应在完成财务清算、资产处置等程序后,实现公有主体退出,彻底转为民办学校。

浙江省教育厅确认,宁波市兴宁中学、蛟川书院等4所学校符合“六独立”要求,符合“继续民办”规范条件,将继续保持民办性质办学。

按理说,既有政策支持,又有省教育厅确认,兴宁中学、蛟川书院可以顺利完成变更,办理中为何会卡壳?难道是,都在消极应对政策变化?

据报道,2023年3月,宁波市教育局公示确认了兴宁中学具备继续举办民办学校的政策条件,将继续保持民办性质办学。之后,兴宁中学在2023年7月向宁波市教育局提交了“方案”,申请核准变更举办者。

学校民办方亦多次与宁波市教育局相关部门协商,希望尽快按教育部《通知》和国有资产处置要求,推进财务清算、资产处置等程序。但一直没有接到教育局的回复。

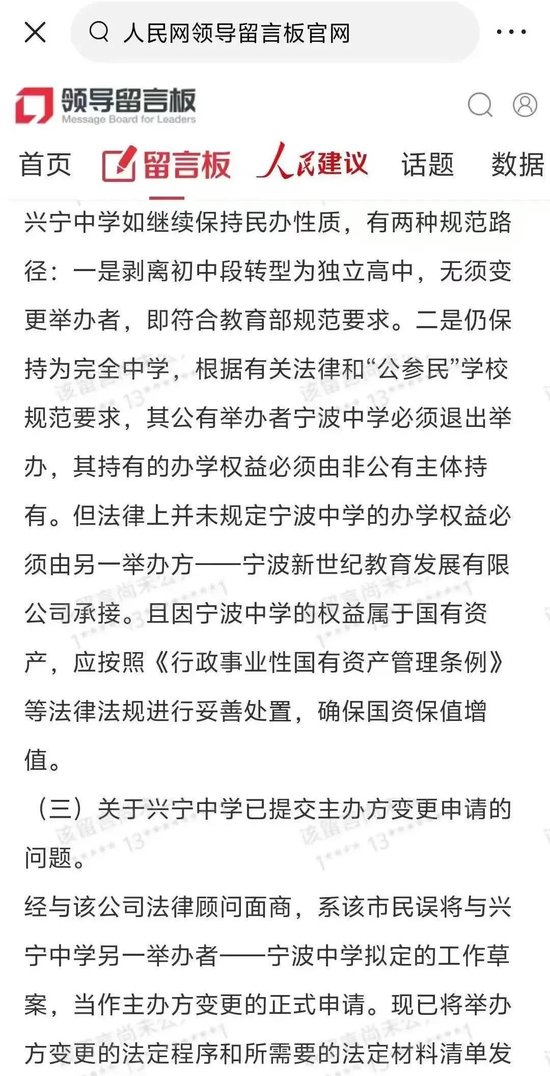

无奈之下,2023年11月8日,民办方通过人民网领导留言板反映情况。不久,宁波市教育局的经办人员便将举办方变更申请表格下发给了申请方,承诺最快在15天办理完毕。

但在那之后,兴宁中学的整改再无进展!

民办方负责人质疑,国家已经有非常明确的政策规定,他们愿按国有资产评估、拍卖、转让等程序处置,宁波有关部门为何就是不执行?

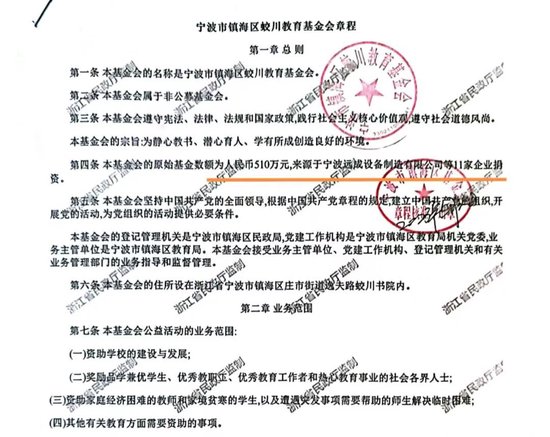

另一“公参民”学校蛟川书院的遭遇更为奇葩。该校公有举办方竟在国家给出的三种路径外,提出了“自创”的第四种方案——要将学校无偿捐赠给一民办基金会——蛟川教育基金会。

蛟川书院的公有举办方是镇海中学百分百持股的公司。镇海中学在浙江乃至全国都是享有盛名的学校。据说,蛟川书院得益于公办方镇海中学的美誉,每年学费收入过亿元。面对如此大的蛋糕,获益方会甘愿放手?

兴宁中学的公办方是宁波中学。相关文件显示,在兴宁中学变更举办者过程中,当地也想将其变更为一家教育基金会,但碍于该基金会名称中包含“宁波中学”字样,且理事会5名成员均为宁波中学的教职工,咨询法律顾问后得知,如此“变相举办”亦属违规,才没有采用“自创”的第四种方案。

而蛟川教育基金会从名称上规避了“镇海中学”的字样。不过,该基金会很难割舍其“母系胎记”——先后两任法人、理事长是镇海中学的在编老师黄某民和陈某达。此外,基金会还有多位负责人跟镇海中学教职工有着千丝万缕的关系。基金会的业务主管单位为宁波市教育局。

很明显,将学校变更给蛟川教育基金会,名为无偿捐赠,亦属“变相举办”的骚操作。宁波市教育局是在掩耳盗铃!

如此看来,问题就变得简单了。若笔者是学校负责人,既不愿学校彻底变公办,也不愿学校彻底变民办。毕竟,捐给基金会后,年入过亿的巨额资金,通过“巧立名目”等方式,还是可以给教职工等人兑现“额外利益”的。若按《通知》、公办方彻底出让给民办方后,有些人的既得利益将难以保障。

天眼查查询显示,蛟川基金会在2016年、2017年、2018年、2020年、2021年、2022年的“奖教”费用支出分别为:235万元、112万元、164万元、119万元、158万元、106万元,“奖学”费用一直是3万元。

钱都花给谁了?一目了然!

说到底,上述国家政策在浙江省宁波市陷入落地难,最大的障碍和阻力还是利益因素。教育局、公办方或学校负责人不愿割舍既得利益,当地国资委及民办方都不答应无偿捐赠,“公参民”办学整改只能撂下了……

同济大学高等教育研究所、教育政策研究中心主任张端鸿接受媒体采访时说,公办学校如果发生对外无偿捐赠国有资产的行为,不仅在法理上无效,同时也是违反行政法规的违法行为,甚至可能构成犯罪。

笔者注意到,2024年3月印发的《宁波市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》中明确,“单位对外捐赠应当利用本单位闲置资产或者淘汰且具有使用价值的资产”。

蛟川书院属于闲置资产或者淘汰且具有使用价值的资产吗?显然不是!

据北青网报道,中国政法大学副教授房保国分析指出,上述事件暴露了当地在国有资产监管的重大潜在漏洞。该行为涉嫌违反《行政事业性国有资产管理条例》,可能导致数亿元国有资产脱离监管。

“这种将公共教育资源转化为私人资本运作载体的操作,实质上构建了新型利益输送通道。”房保国表示,政策的落地困境实则是教育领域破除既得利益壁垒的攻坚缩影。若不强化督导、建立跨部门审计机制、严惩国有资产流失责任人,类似困局恐将在更多领域重演。

果然是,上有政策,下有对策!宁波市教育局的“技术性拖延”,还会维持多久?教育部等八部门下发《通知》后,有无对“政策空转”现象进行专项督查?

另外,既然该事件中暴露出学校跟相关基金会“交往甚密”现象,建议相关部门对此类基金会的运作及资金来源、流向进行核查,防范其沦落为某些人的“小金库”。“奖教”的资金来源是否有部分学生缴纳的择校费?

花花编辑