文 观察者网心智观察所

自从8月27日寒武纪股价短暂超越茅台7分钟后,A股上演了一场史无前例的“王座”争夺战。这家曾经默默无闻的亏损企业,在短短几个月内冲上6643亿元市值巅峰,相当于英特尔市值的77%,超越美的集团、中信证券等行业巨头。

从持续亏损到A股“新股王”,再到面临指数权重调整的波动——寒武纪这轮跌宕起伏的走势,为我们提供了观察被动投资与个股价格互动关系的绝佳样本,也折射出中国AI芯片产业从追赶到引领的关键转折点。

资本密码:被动投资的拉动

寒武纪此轮暴涨绝非偶然。在AI算力需求爆发的大背景下,公司2025年上半年营收同比暴增43倍,净利润实现10.38亿元的扭亏为盈,基本面确实发生了质的改变。但仅凭业绩改善,恐怕难以解释股价从上市以来的持续低迷到如今的股王地位。

也许,真正的推手是科创50指数基金的被动买入效应。

随着寒武纪股价上涨,其在科创50指数中的权重水涨船高,华夏、易方达等大型ETF基金作为被动跟踪者,必须按比例增持。这形成了一个完美的正反馈循环:股价上涨,权重增加,被动买入,股价进一步上涨。数据显示,这种“被动资金推动股价,股价反过来吸引更多被动资金”的机制,大概是寒武纪快速登顶的重要推手。

然而,指数编制规则的约束让这种上涨无法长时间持续。科创50指数规定单一成分股权重不得超过10%,前五大权重股合计不超过40%。当寒武纪权重达到15.4%,前五大权重股合计达到45.97%时,被动调整成为必然。

按照2000亿科创50指数总规模估算,权重调整将带来约100亿元的被动卖压;若按2500亿规模计算,卖压将达到150亿元。虽然数字看似庞大,但考虑到寒武纪近期单日成交量维持在250亿左右,市场理论上有足够流动性消化这部分卖压。更重要的是,华夏、易方达等头部基金公司拥有丰富的调仓经验,大概率会采取分批调整策略,避免集中砸盘。

机构资金的提前“嗅探”已现端倪。

2025年第二季度数据显示,虽然有269家基金选择增持寒武纪,但同时也有119家基金选择减持,基金持股总数降至6709.63万股,相比去年同期的9777.88万股大幅下降,达到近两年来的低点。这种明显的态度分化,反映出机构投资者对寒武纪当前估值水平的谨慎态度。

短暂取代贵州茅台成为第一高价股后,“寒王”日K线上已调整5个交易日,从最高价1595.88元跌破了1200元(上图为9月4日盘中),调整幅度超过12%,再次被茅台压了一头。权重调整为寒武纪提供了一个估值修正的契机,短期的技术性调整有助于挤出价格泡沫,让股价回归更合理的水平。

技术突围:从DeepSeek到寒武纪的生态布局

和二级市场的游戏规则相比,寒武纪业务的基本面,即其“内功”,才更值得业界关注。

2024年8月21日,当DeepSeek发布V3.1版本时,一个看似不起眼的技术细节悄然改变了整个行业的走向。在那份技术文档的末尾,一行关于“UE8M0 FP8针对即将发布的下一代国产芯片设计”的表述,如同投入湖心的石子,激起了资本市场的层层涟漪。

这不是一次简单的技术升级,而是中国AI芯片产业从追赶者向引领者角色转换的信号。

传统的FP8技术虽然能够降低计算成本,但往往伴随着精度损失,就像是用粗糙的画笔作画,虽然速度快了,但细节模糊了。而UE8M0 FP8通过巧妙的设计,在保持速度的同时提升了精度,相当于给画笔安装了精密的稳定器。

2022年世界人工智能大会,寒武纪展台

更重要的是,这项技术是“为国产芯片量身定制”的。这意味着在某些特定应用场景下,国产芯片不再是英伟达的廉价替代品,而可能成为更优的选择。

技术适配背后的商业逻辑更加深刻。

在这个故事中,字节跳动扮演着关键角色。作为中国最具影响力的互联网公司之一,不少分析机构预估字节跳动在AI芯片上的投入堪称天文数字——2025年600亿,2026年预计800亿,这个数字甚至超过了很多国家的GDP。

过去几年,字节跳动一直在英伟达和国产芯片之间保持平衡,各占一半的采购份额看似公平,实则暗藏玄机。当英伟达的某些产品在关键技术指标上出现问题时,这种平衡被打破了。字节跳动发现,自己的上千个AI模型已经深度适配了寒武纪的芯片架构。

这就像是一场技术版的“婚姻”。经过多年的磨合,双方已经形成了深度默契。要想“离婚”重新选择,成本之高几乎不可承受——从单卡测试到千卡集群,从算法优化到模型适配,整个过程需要至少一年时间和巨额投入。在商业世界里,这被称为“转换成本”,在寒武纪这里,这个成本高到足以构建起一道护城河。

生态战略:从芯片供应商到平台型公司

如果说适配是寒武纪的防御武器,那么生态战略就是它的进攻利器。不同于其他国产芯片厂商单纯卖芯片的模式,寒武纪选择了一条更加“霸道”的路线:要么不买,要买就得全套打包——芯片、服务器、网络架构,一样都不能少。

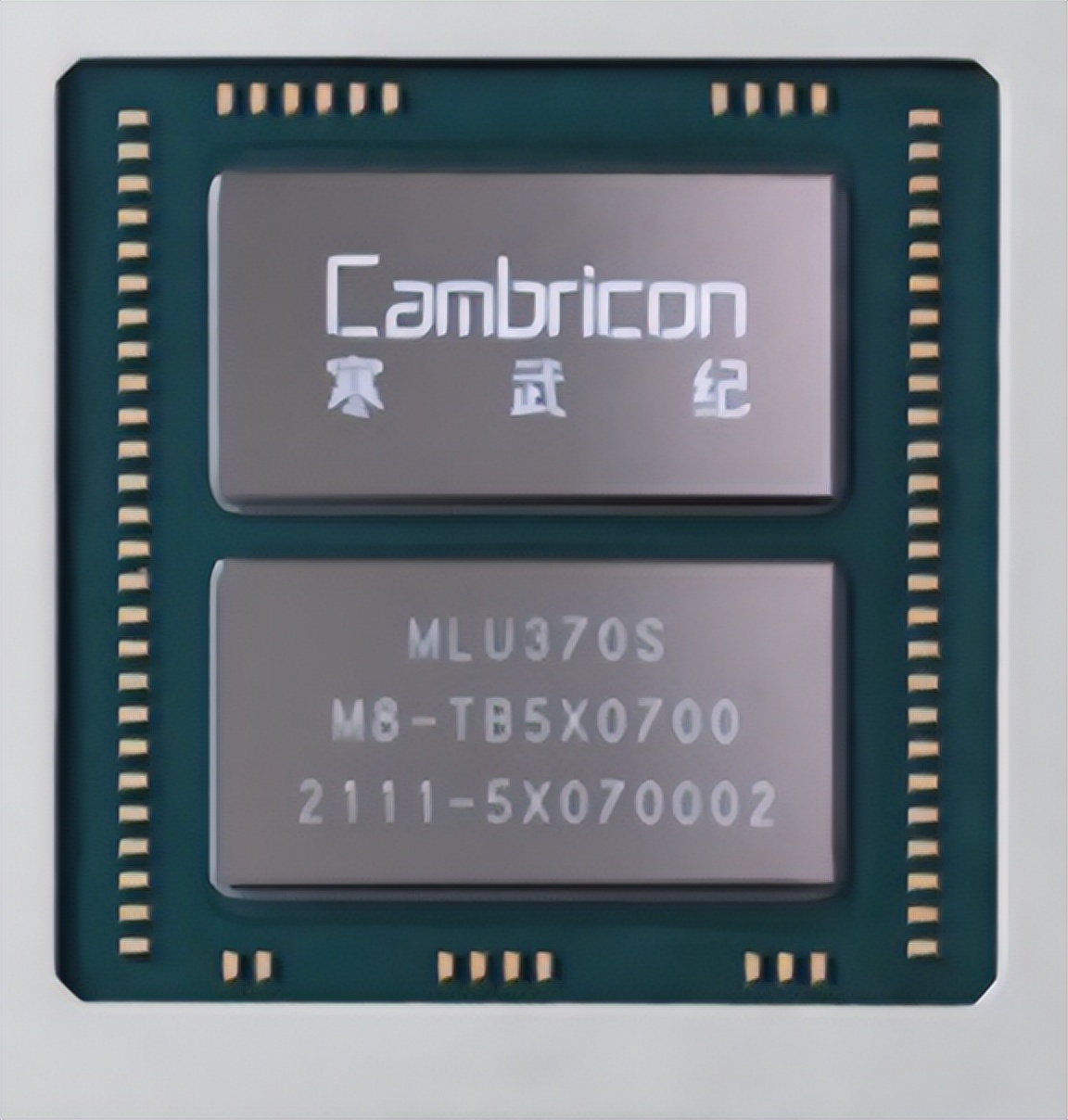

寒武纪思元370芯片,基于7nm制程工艺,是寒武纪首款采用chiplet技术的AI芯片

这种模式让人想起了英伟达的成功之道。当年,英伟达正是凭借CUDA生态系统的全栈布局,牢牢锁定了AI训练市场。如今,寒武纪试图复制这种成功,在中国市场构建自己的生态帝国。

即将到来的2026年,或许将成为这家公司命运的转折点。从2023年的10亿收入,到2026年可能的300-500亿——这不是渐进式增长,而是爆发式跃升。更令人瞩目的是,在收入翻番的同时,寒武纪的员工数量几乎没有增加。这种“轻人力、重技术”的模式背后,隐藏着AI芯片产业的一个秘密:一旦技术适配完成,边际成本将急剧下降,利润空间随之暴涨。

估值博弈:泡沫还是价值?

英伟达目前的市盈率大约40倍,而有分析师建议给寒武纪60倍的估值。乍看起来,这似乎高得离谱,但仔细审视背后的逻辑,这个数字或许并非空中楼阁。英伟达虽然依然是AI芯片的绝对霸主,但作为已经成熟的巨无霸,其增长天花板日渐清晰。相比之下,寒武纪还处在成长的起步阶段,从10亿到500亿的收入跃升想象空间确实诱人。

更关键的是稀缺性溢价。在国产AI芯片这个关键赛道上,真正具备规模化商业能力的玩家屈指可数,寒武纪无疑是其中的领跑者。在地缘政治日趋复杂的当下,拥有自主可控的AI芯片供应链,其战略价值早已超越了纯粹的财务计算。这种稀缺性在资本市场上往往会获得显著的估值溢价,就像当年的锂电池、光伏产业一样。

但历史总是惊人的相似。此前不少股价超越贵州茅台的公司都成了昙花一现的传说——暴风科技、长春高新等,维持时间最短不到一天,最长也就一年左右。这些案例无不证明,单纯依靠概念炒作和资金推动的股价飞升往往难以持续,最终都要回到基本面的严酷检验。寒武纪现在面临的正是这样的考验:如果无法在2026年兑现预期中的业绩爆发,那么再动人的AI故事也将沦为投机泡沫的牺牲品。

寒武纪现象还折射出A股市场结构的深刻变迁。随着指数化投资规模不断扩大,被动资金对个股价格的影响力达到了前所未有的高度。这是一把双刃剑:优质公司因此获得了更稳定的资金来源和更高的流动性溢价,但也承受着被动资金进出带来的巨幅震荡,强者恒强的马太效应被显著放大。

站在当下这个时点,寒武纪正处在命运的十字路口。技术迭代的残酷现实摆在眼前——AI芯片是一个变化极快的行业,今天的技术优势可能在明天就被新的突破颠覆。华为昇腾、摩尔线程等竞争对手虎视眈眈,尤其是摩尔线程的MTT S5000已经实现了FP8的原生支持并大规模量产,而寒武纪目前仍受限于FP16,需要通过转换来实现精度适配。这个技术细节看似微小,却可能在关键时刻决定胜负。

客户过度集中的隐患也不容忽视。字节跳动等少数大客户的策略调整,就足以对寒武纪的业绩造成巨大冲击。这种依赖关系虽然在短期内构成了坚实的护城河,但长期来看却是一个巨大的风险点。更不用说复杂的国际环境下,先进制程产能、关键材料供应等环节随时可能出现变数。

然而,机遇与风险往往如影随形。中国AI产业的蓬勃发展为国产芯片创造了史无前例的市场窗口。政策的强力支持、资本的持续涌入、人才的加速集聚,所有的要素都在向这个关键赛道倾斜。在这样的大环境下,寒武纪这样的头部玩家享受着得天独厚的发展条件。

寒武纪的故事,实际上是整个中国科技产业转型升级的一个生动缩影。从“有没有”到“好不好”,从亦步亦趋的跟随者到勇于开拓的引领者,这条路注定布满荆棘,但每一步探索都在推动着同一个宏大目标:让中国在全球科技竞争的版图上占据不可替代的重要位置。

未来三年,将是决定寒武纪最终命运的关键窗口期。那些看似枯燥的技术参数、财务数据背后,承载着的是一个国家的科技雄心、一个产业的转型梦想、一代人的创新抱负。这场关于未来的豪赌胜负难料,但无论结果如何,寒武纪的探索历程都将为后来者提供宝贵的经验和教训。在这个AI重新定义世界格局的历史关口,寒武纪能否从昙花一现的股王蜕变为真正的行业领袖,答案或许就隐藏在不远的将来。而这个答案,不仅关乎一家公司的兴衰荣辱,更关乎中国在全球科技版图中能否占据那个梦寐以求的制高点。